前回編んだ「マグカップカバー」が娘にも好評だったので、あまった糸で娘用のカバーも編みました。娘のマグカップの形は四角形なので、今回は四角形の「マグカップカバー」の編み方をご紹介します。

1.材料

ドロップ(毛 75パーセント・ナイロン 25パーセント)・・・10g

かぎ針 8号、閉じ針、ボタン 1個

※前回作成した「マグカップカバー」のあまり糸を使って編んでいます。セリアで購入したDrop(ドロップ)という毛糸です。

2.編み方

1.マグカップカバー(底)の編み方

今回カバーを作成するカップの底の大きさは、約7cm×7cmの正方形です。

この形に合わせて、底はすべて「細編み」で正方形になるように編みました。底の最終段はグルリとフチを「細編み」で編むので、作り目の長さはカップの底の一回り小さくなるように、お手持ちのカップに合わせてサイズを設定してください。

私の場合は「鎖編み」8目の作り目から編みはじめ、「細編み」で8段編みました。

底の最終段は、フチをグルリと「細編み」で編みます。角は「細編み」→「鎖編み1目」→「細編み」を編み入れてください。

2.マグカップカバー(側面)の編み方

底から続けて立ち上がりの「鎖編み」3目を編み、底のフチ部分の「細編み」頭奥側1本を拾って目数の増減無しで「長編み」を35目編みます。編み終わりは最初の「鎖編み」3目めに「引き抜き編み」を編んでください。

お手持ちのカップに合わせながら、持ち手の下まで編地がくるように、目数の増減無しで「長編み」を編みます。私の場合は2段でした。ちなみに今回は、前段の頭を前後に拾いながら編む「うね編み」の編み模様で編んでいます。持ち手の下まで編地がきたら、一度編み終わりの処理をして編み糸をカットします。

続いて、持ち手部分の下(四角型1辺の真ん中)の位置へ編み糸を付けて、立ち上がりの「鎖編み」3目を編みます。

編み終わりは「わ」にせずに、立ち上がりの「鎖編み」3目を編みつつ、編地を裏表に返しながら必要な段数を編み進めます。カバーの長さはカップの中央あたりがちょうど使いやすいかと思います。

私の場合は「長編み」を2段と「細編み」を1段編みました。

編み終わりは「鎖編み」10目を編み、最後の「細編み」1目に「引き抜き編み」を編んでループを作り、編み終わりの処理をします。

反対側にボタンを縫い付けて「マグカップカバー」の完成です!

カップに付けてみました。

四角型にフィットしています。ちなみに。。飲み物を入れてからカバーを付けると、こぼしてしまう危険があるので、カバーを付けてから飲み物を入れることをおススメします。うちの娘っ子はやらかしました。

カップの表面がツルツルしているので、カバーの形を合わせても、カップを持ったときにカバーが外れてしまうときがあります。カバーのサイズを小さめに編んでも、滑るのはどうしよもないんだなと今回気づきました。。

【おまけ】

四角型のカバーは丸形ほど糸の量を使わなかったので、5gほど毛糸が余りました。

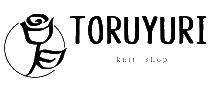

糸がもったいないので5gで何か編めないかなと考え、【ポットホルダー】を編んでみました。

「鎖編み」12目の作り目から編みはじめ、「細編み」と「中長編み」を交互に11段編んでいます。最後は「鎖編み」8目でループを編みました。

大きさは約7.5cm×7.5cmです。小さいサイズのホルダーは、台所にかけておいても邪魔にならないので重宝しそうです♪

読んでいただいてありがとうございました。どなたかの参考にしていただけたら嬉しいです。