今回は、刺しゅう糸を使ってかぎ針編みで編む手作りの「お守り」シリーズ第4作めをご紹介します。色の組み合わせが多く少し複雑になるので、複数の色を使って編むことに慣れていない方は、まずは2色くらいから編んでみて、編み慣れてから作成することをお勧めします。

第4作めは、縁起物の中から「蹄鉄(ていてつ)」と、十二支から「うま」をデザインしたお守りをご紹介します。第3作めのお守りにデザインした干支は「ねずみ」だったので、十二支の順番でいくと今回は「うし」になりますが、ここで作成しているお守りは縁起物シリーズにしたかったので、「向い干支」ペアでご紹介していこうかと思っています。ということで、今回はお守り第3作めで作成した「ねずみ」の向い干支である「うま」をご紹介します。裏デザインの「蹄鉄」は魔除けや厄除け、幸運を運んでくれる縁起物になります。

世界でただ1つのお守りを編んで大切な方にプレゼントしてみませんか?編み図と編み方をご紹介します。

1.材料

お守り用の刺しゅう糸(1束 約8m)…1束

紐用の刺しゅう糸(約1m)… 1本

うま、蹄鉄用の刺しゅう糸(約4m)4色…4本

かぎ針 2号

※ダイソーで購入した刺しゅう糸を使って編みました。お守りのベースになる刺しゅう糸以外は、使いかけの糸を使いました。グレーの糸は、画像の量でギリギリ使い切りました。ピンクの糸は少し足りなかったので、後ほど足しています。

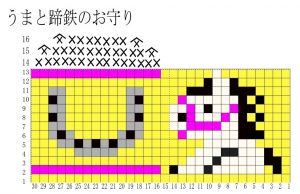

2.編み図

画像をクリックしていただくと、編み図が大きくなります。

「鎖編み」の作り目30目から編みはじめ、「鎖編み」を「わ」にして13段めまでは編み図の通りに糸の色を変えながら、「細編みのすじ編み」でグルグルと編んでいきます。14段めは編地を折りたたんで、向かい合った前段の「細編み」の頭を2目拾って「細編み」を編み、15、16、17段めは「細編み」で減らし目をしながら編みます。

3.編み方

最後にお守りの下を閉じるための糸を10センチ程度残して「鎖編み」を30目編み、最初の鎖目の裏山を拾って「引き抜き編み」をし、作り目を「わ」にします。鎖目がねじれないように気をつけてください。「鎖編み」をきつく編んでしまう方は、作り目のかぎ針は3号を使用してみてください。裏山を拾いやすくなります。

1段めは作り目の裏山を拾って「細編み」を編みます。2段めは立ち上がりの「鎖編み」を編んだ後、前段の「細編み」の頭向こう半目にかぎ針を入れ、「細編みのすじ編み」を編みます。色を変更する箇所は、未完成の「細編み」を編み、最後にかぎ針にかかっている2ループを引き抜くときに、糸の色を変更します。変更した糸の糸端は数目編みくるんでください。詳しい編み方は、以下のリンクを参考にしてみてください。

以下の画像は、2段めを編み終わったところです。糸がからまりやすいので、糸巻き等を用いて糸の長さを短めにキープしながら、早めにからまりを解いていくと編みやすいです。ピンクの糸はここで一旦カットして編地の目立たない所に処理してください。

編み図のとおりに糸を変更しながらグルグルと編んでいきます。複数の糸を変更する編み方は、以下のリンクを参考にしてください。

表面が編めました。当初方眼にデザインしたものよりも縦長になってしまいました。。

裏面は良い感じに出来ました。

13段編み終わったら、14段めはお守りを2つに畳んで向かい合った目を拾って「細編み」を編みます。減らし目をする箇所に気を付けてください。ピンクの糸が足りなくなってしまったので、ここで少し足しています。

お守りの中にメッセージ等を入れる時は、ここで入れてください。少しゆがんでしまったので、私はここで4㎝四方の厚紙を入れて形を整えました。

編みはじめに残しておいた糸で、巻きかがりをして閉じます。

仕上げに叶結びを作って付けました。叶結びの結び方は、以下のリンクを参考にしてください。

かぎ針を用いて「細編み」の間からコードを通し、端を結んで完成です。

「ねずみ」のお守りと並べてみました。「向い干支」良い感じです♪

一見複雑そうに見えますが、編み方は「細編みのすじ編み」だけなので、色の配色に気を付ければ初心者の方でもわりと編みやすいと思います。多少お守りの内側で糸がからまっていても、表から見えなければOKかなと。

十二支のデザインがとても難しいですが、全部の干支を揃えられるように気長に作っていきたいと思います。

読んでいただいてありがとうございました。どなたかの参考にしていただけたら嬉しいです。