今回は、「長編みの引き上げ編み」というかぎ針編みの技法を使った模様編みをご紹介します。

シリーズ「かぎ針編みで編む編地」では、これが第13作目となります。

「引き合が編み」とは、下段の編み目の足をすくって引き上げるように編むことで編み目を立体的に見せる技法で、編み目が表側に浮き出る編み方を「表引き上げ編み」、編み目が裏側に浮き出る編み方を「裏引き上げ編み」と言います。

引き上げ編み記号は、編み目記号の下に付いている円の欠けている方向で、表編みか裏編みかを判断します。

例えば、長編みの「表引き上げ編み」と「裏引き上げ編み」の編み目記号は以下になります。

「表引き上げ編み」

![]()

「裏引き上げ編み」

![]()

ここで注意点なのですが、編み図は通常すべて表側から見た状態で書かれているので、「表引き上げ編み」を裏側から見て編む場合は、実際には「裏引き上げ編み」を編みます。(表から見ると「表引き上げ編み」になります。)逆に、「裏引き上げ編み」を裏側から見て編む場合は、実際には「表引き上げ編み」を編みます。少しややこしいですが、実際に浮き出させたい編み目を確認しながら編み進めると良いと思います。

今回ご紹介する引き上げ編みの編み地は、縦と横に交互に織り込むようなワッフル模様になるので、バッグやコースター、アクリルたわし等に仕立てても可愛いと思います。編み図と編み方をご紹介します。

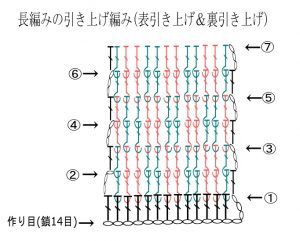

1.編み図

「鎖編み」の作り目14目から編みはじめ、1段めは「鎖編み」の裏山を拾って「長編み」、2段め以降は2段ごと交互に表と裏の「引き上げ編み」を編んでいきます。

作り目の決め方は

(「表引き上げ編み2目」+「裏引き上げ編み2目」)×7=14目(端の目2目含む)

です。ピンク色が「表」青色が「裏」の「引き上げ編み」記号になります。段数と表裏を意識して編んでください。編み図をクリックしていただくと画像が大きくなります。

2.編み方

1.作り目を編む

「鎖編み」で作り目を編みます。今回は3号のかぎ針で編んでいくので、作り目は4号のかぎ針で編みました。全部で14目編みます。

2.1段めを編む

かぎ針を3号に変更して、作り目から続けて立ち上がりの「鎖編み」を3目編みます。立ち上がりの鎖目の台の目を飛ばして、作り目の2つめから裏山を拾いながら「長編み」を13目続けて編みます。

3.2段めを編む

ここからは、わかりやすいように糸の色を2段ごとに変更して編んでいきます。

立ち上がりの「鎖編み」3目を編んでから、編み地を反時計回りに回転させます。続いて「裏引き上げ編み」を編みます。かぎ針に糸をかけてから、1段めの2目めの「長編み」の足(画像の→の箇所)をすくうように、編み地の向こう側からかぎ針を入れます。

編み地の向こう側からかぎ針を入れ、ふたたび向こう側に針先が出るように、かぎ針を差し込みます。

針先に糸をかけて引き出します。

さらに針先に糸をかけて、針先にかかっている2つのループを引き抜きます。

また針先に糸をかけて、残った2つのループを引き抜きます。(「長編み」を編む要領と同じです)「長編みの裏引き上げ編み」が1目編めました。画像の→の箇所は「長編みの表引き上げ編み」を編みます。

針先に糸をかけて、1段めの「長編み」の足全体をすくうように、編み地の手前からかぎ針をいれます。

針先に糸をかけて引き出します。

さらに針先に糸をかけて、2つのループを引き抜きます。

もう一度針先に糸をかけて、残った2つのループを引き抜きます。(長編みを編む要領と同じです)「長編みの表引き上げ編み」が1目編めました。

このまま編み図通りに「引き上げ編み」を表、裏2目ずつ編んでいきます。段の最後の目は、前段の鎖目の半目と裏山を拾って「長編み」を編み入れます。2段めが編めました。

4.3段めを編む

3段めは、編み図の記号と「表」と「裏」が反対になります。2段めの編み目と、同様の凹凸になるよう確認しながら編んでください。立ち上がりの「鎖編み」3目を編んだ後、実際には「表引き上げ編み」を編みます。針先に糸をかけて、2段めの「引き上げ編み」の足全体をすくうように手前から針を入れます。

糸をかけて引き出し、さらに糸をかけて2つのループを引き抜きます。もう一度糸をかけて2つのループを引き抜きます。「長編みの表引き上げ編み」が編めました。表から見ると「裏引き上げ編み」になっています。

3目めは実際には「裏引き上げ編み」を編みます。針先に糸をかけて、2段めの「引き上げ編み」の足全体をすくうように向こう側から針を入れます。

糸をかけて引き出し、さらに糸をかけて2つのループを引き抜きます。もう一度糸をかけて、2つのループを引き抜きます。「長編みの裏引き上げ編み」が編めました。表から見ると「表引き上げ編み」になっています。

同様に編み図に従い、3段めを編んでいきます。編み終わり最後の目は、前段の鎖目の半目と裏山を拾って「長編み」を編み入れます。

5.4段め以降を編む

4段めは、3段めと凹凸が反対になります。立ち上がりの「鎖編み」3目を編んだ後、編み地を回転させ、前段の「裏引き上げ編み」の足全体をすくうように、手前からかぎ針を入れます。

「長編みの表引き上げ編み」を編みます。

3目めは前段の「表引き上げ編み」の足全体をすくうように、向こう側から針先を入れます。

「長編みの裏引き上げ編み」を編みます。

以降、編み図にしたがい編み進めると、以下の画像ような編み地が完成します。

編み終わりは糸を切ってループから引き出し、糸を引き締めて処理します。

一見複雑そうな編み方に見えますが、実際に編んでみると模様の凹凸がはっきりしているのでとても編みやすいです。

表と裏の配置を変えると、ワッフルのような模様や、棒針編みのゴム編みのような模様も編むことが出来ます。皆さまもオリジナルの模様を楽しんでみてください。

読んでいただいてありがとうございました。どなたかの参考にしていただけたら嬉しいです。